Der Parlamentsstenograf nach dem Zweiten Weltkrieg

Valerie Gogolin veröffentlichte die Briefe ihres Vaters, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Parlamentsstenograf in Köln arbeitete. Damit gelangen ihr neue Einblicke, u.a. in die Aufbaujahre des Nachkriegsdeutschlands und in eine einsame Seele. Urs Heinz Aerni stellte der Herausgeberin Fragen. – Sonntag ist Büchertag

Urs Heinz Aerni: Ihr Vater überlebte den Zweiten Weltkrieg, arbeitete in Köln, Bonn und Düsseldorf als Parlamentsstenograf und pflegte eine über Jahrzehnte dauernde Brieffreundschaft nach Kanada. Sie recherchierten und sammelten seine Briefe und haben sie nun veröffentlicht. Was war die Initialzündung dazu?

Valerie Gogolin: Zunächst muss ich dazu sagen, dass mein Mann und ich diese Verbindung meines Vaters nach Kanada zeitgleich begleitet haben. Als ich die Briefe im September 1987 in Victoria (B.C.)/Kanada von Alfred Miller in die Hände gedrückt bekam, war ich zunächst von der Tatsache überrascht, dass Alfred Miller sämtliche Briefe meines Vaters lückenlos aufbewahrt hatte. Dass ich daraus einmal ein Buch machen würde, war mir im selben Moment klar, als ich den Stapel in den Händen hielt, obwohl ich noch nicht mal einen Blick hineingeworfen hatte.

Aerni: Warum?

Gogolin: Meine Absicht war und ist, die erlebte und gelebte Geschichte eines Zeitzeugen durch die Veröffentlichung dieser Briefe wieder aufleben zu lassen und der Menschheit zugänglich zu machen. Diese Korrespondenz ist eine Rarität. Das Buch zu schreiben war dann eine Frage der Zeit.

Aerni: Über fast zwei Jahre haben Sie für das chronologische Erfassen und Übersetzen aus der Sütterlinschrift verwendet. Gab es auch mal Momente des Zweifelns?

Gogolin: Ich habe natürlich nicht zwei Jahre am Stück daran gearbeitet. Nein, nachdem ich 25 Jahre gebraucht hatte, aus diesen Briefen ein Buch zu machen, gab es trotz aller Hürden und Hindernisse nicht eine Sekunde des Zweifels. Es ist für mich ein großartiges Gefühl, etwas Bleibendes geschaffen und der Nachwelt hinterlassen zu haben: Eine hochinteressante Familienchronik und der Bestand einer lebenslangen Freundschaft über die Entfernung von tausenden von Kilometern hinweg. Das Leben eines der ersten Parlamentsstenografen nach dem Zweiten Weltkrieg mit all seinen Hobbies und Macken. Dieses Buch zu schreiben, zu gestalten, zu verlegen, zu veröffentlichen und zu vermarkten ist das letzte Ziel meiner bislang vielfältigen Aktivitäten.

Aerni: Wie sehen Sie Ihren Vater nach dieser Arbeit und Veröffentlichung?

Gogolin: Zunächst muss ich sagen, dass ich nach dem Schreiben des Briefes vom 1. Juli 1949 festgestellt habe, dass ich den Charakter meines Vaters geerbt habe. In einigen Worten seiner Selbstbeschreibung erkenne ich mich vollkommen wieder. Ich habe allerdings erst mit Schreiben des Buches verstanden, dass er durch die zwei Jahre Arbeitsdienst in Ulm und dann sechs Jahre im Kriegseinsatz so hart und rücksichtslos geworden sein muss.

Aerni: Aber?

Gogolin: Ich kann ihm trotzdem nie verzeihen, wie er teilweise mit der Familie umgesprungen ist. Er war jähzornig und konnte schon mal zuschlagen. Er hat versucht, alle meine Neigungen und meinen Bildungsdrang zu untergraben; er wollte mir seine Vorstellungen bezüglich meines Lebens aufzwingen und hat damit genau das Gegenteil erreicht. Obwohl er mir das Leben sehr schwer gemacht hat, habe ich mich durchgesetzt. Oder vielleicht gerade deswegen.

Aerni: Wenn man die Briefe liest…

Gogolin: Die Briefe sind durchzogen vom Egoismus meines Vaters. Diesen Egoismus habe ich als Kind zwar unbewusst miterlebt, aber er ist mir mit diesem zeitlichen Abstand und im Laufe des Schreibens erst recht bewusst geworden. In seinem Brief zu Weihnachten 1952 an Alfred Miller hatte er mit keinem Wort erwähnt, dass meine Mutter mit meinem jüngeren Bruder schwanger war, der am 15. März 1953 geboren wurde. Ich empfand diese Tatsache der Nichterwähnung als eine totale Missachtung und Gleichgültigkeit seiner Frau bzw. seiner Familie gegenüber. Es ging immer nur um ihn, um seinen Beruf, um seine Interessen. Dass da auch mal „ein bisschen Familie“ war, stand eigentlich im Hintergrund.

Aerni: Ihr Vater liebte die Gedichte von Rainer Maria Rilke, wie ist es mit Ihnen?

Gogolin: Nein, ich bin kein Freund von Rilkes Werken. Ich habe einiges von ihm gelesen, kann damit aber wenig anfangen. Ich liebe eher romantische Gedichte, wie z.B. von Joseph von Eichendorff, mag aber auch Werke – nicht nur Gedichte – von Theodor Fontane, Conrad Ferdinand Meyer, Thomas Mann, um nur einige zu nennen. Ich schreibe selber Gedichte, und der Themenbereich erstreckt sich dabei von der Romantik bis hin zum Stil von Joachim Ringelnatz.

Aerni: Das Buch ist bestückt mit Bildern, Zeitungsausschnitten und Fotografien. Wie gesellig war Ihr Vater nebst dem vielen Schreiben?

Gogolin: Mein Vater war überhaupt nicht gesellig, obwohl er das in einem seiner Briefe anders darstellt. Er war ein Einzelgänger, der sich vollkommen selbst genügte, der niemanden brauchte und 99 Prozent aller Menschen für Idioten hielt. Er selbst zählte sich logischerweise zu dem 1 Prozent der Nicht-Idioten. Der Freundeskreis war gleich Null. Wir Kinder sind sehr isoliert aufgewachsen, quasi in einem Museum. Besuche gab es ganz selten. Ein Eindringen in den Familienclan von außen war nicht erwünscht. Mein Vater hatte keine Geschwister; eine Schwester meiner Mutter hatte nach Österreich geheiratet, die andere nach Hannover. Da war nicht viel mit Familienbanden.

Aerni: Erst ganz am Ende drucken Sie eine Antwort aus Kanada ab, die Betroffenheit zum Gesundheitszustandes Ihres Vaters zum Ausdruck bringt. Warum?

Gogolin: Das ist der einzige Brief, der von der Gegenseite vorliegt. Für mich stellt das den krönenden Abschluss dieses Buches dar und lässt dem Leser eine Rekapitulation des Buches offen.

Aerni: Können Sie Stenografie?

Gogolin: Ja, Stenografie war mit das Erste, was ich nach dem Schulabschluss gelernt habe. Ich brachte es auf 220 Silben und schreibe heute noch alle meine Notizen in Stenografie. Ich hätte gerne das stenografische Erbe meines Vaters angetreten. Aber der hatte uns Kindern einmal gesagt: „Wenn eines meiner Kinder Stenograf werden will, dem schlage ich die Finger ab“. Er wollte uns durch diese grobe, aber wohl gut gemeinte Äußerung, vor seinem nervenaufreibenden Beruf bewahren.

Aerni: Wie würden Sie die passende Leserin oder den passenden Leser für Ihr schönes Buch beschreiben?

Gogolin: Das Buch könnte für alle Menschen interessant sein, die sich gerne mit Zeitgeschichte befassen, Antiquitäten lieben oder auch selber sammeln, die Familienchroniken schätzen, die Freunde von Rainer Maria Rilke sind und sich für das politische Zeitgeschehen nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland interessieren. Abgesehen davon ist das Buch nicht altersbegrenzt. Vieles in diesem Buch bezieht sich zwar auf lokale Politik, aber darüber hinaus beschreibt mein Vater immer wieder ausführlich seine Einstellung zur internationalen Politik. Außerdem ist das Buch erstaunlich aktuell: Es gab damals schon zu nasse und kalte Sommer, zu warme Winter, zu viele Autos auf den Straßen, er prangert die Zersetzung der deutschen Sprache durch Anglizismen an, beklagt die Verrohung der Menschen durch brutale ausländische (meist amerikanische) Filme, äußerst sich zu der Unfähigkeit von Politikern usw. usw. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Aerni: Ihr Vater war auch ein Sammler…

Gogolin: Ja, die Jagd nach Antiquitäten aller Art, insbesondere aus dem alten Ägypten, durchzieht das Buch wie ein roter Faden. Anfang der 50ziger Jahre begann mein Vater bereits mit der Anschaffung der ersten ägyptischen Antiquitäten. Sein Sammlertrieb war nicht zu stoppen. Das Buch wird aufgelockert durch etliche Fotos von seiner Sammlung. Auch seine Bibliothek wurde über Jahrzehnte kontinuierlich erweitert. Die Anschaffung neuer Werke ist in dem Buch ebenfalls ausführlich beschrieben.

Aerni: Und dann hatte er noch seinen Lieblingsdichter.

Gogolin: Ja, ein ganz besonderer Fokus lag auf den Werken von Rainer Maria Rilke, den er nach seinen Aussagen erste recht spät entdeckte. In diesem Zusammenhang hatte mein Vater mehrere Reisen zu den Stätten in die Schweiz unternommen: Der Besuch seines Wohnhauses, des Krankenhauses, in dem R.M.R. wegen seiner Leukämie behandelt wurde, der Besuch seines Sterbezimmers bis hin zu der Suche nach seinem Grab in Raron im Kanton Wallis. Diese Spurensuche hat er recht ausführlich und mit viel Sensibilität beschrieben. Übrigens ist ein Brief von Rilke vom 10. August 1912 an einen gewissen Herrn Juncker in dem Buch abgebildet.

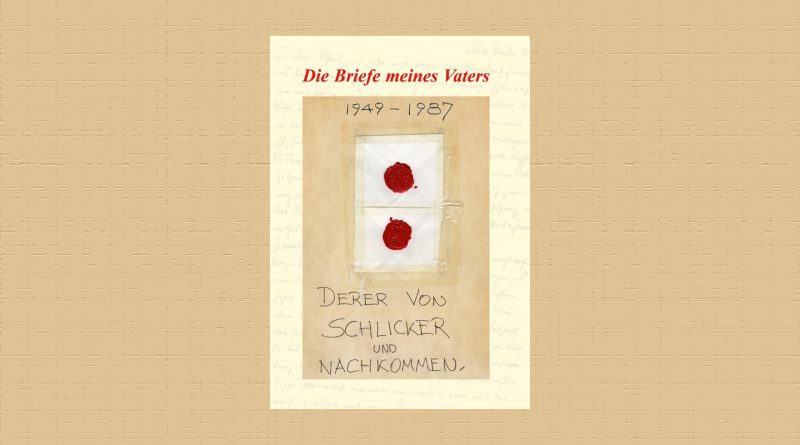

Valerie Gogolin: „Die Briefe meines Vaters: Das aufreibende Leben eines Parlaments-Stenografen“

Verlag Vau Ge Service, 2016 – 192 Seiten, 19,95 Euro

ISBN :9783981649611

Weitere Informationen zum Buch „Die Briefe meines Vaters“ von Valerie Gogolin: www.Die-Briefe-meines-Vaters.de.

Titelbild: Buchcover / UZ

DANKE, DASS DU DIESEN BEITRAG BIS ZUM ENDE GELESEN HAST!

Unsere Zeitung ist ein demokratisches Projekt, unabhängig von Parteien, Konzernen oder Milliardären. Bisher machen wir unsere Arbeit zum größten Teil ehrenamtlich. Wir würden gerne allen unseren Redakteur*innen ein Honorar zahlen, sind dazu aber leider finanziell noch nicht in der Lage. Wenn du möchtest, dass sich das ändert und dir auch sonst gefällt, was wir machen, kannst du uns auf der Plattform Steady mit 3, 6 oder 9 Euro im Monat unterstützen. Jeder kleine Betrag kann Großes bewirken! Alle Infos dazu findest du, wenn du unten auf den Button klickst.