Alle Parteien wollen Fußfessel für Gefährder – ergibt das Sinn?

Von Lisa Wölfl (MOMENT)

Erst vor wenigen Tagen schoss ein betrunkener Mann mutmaßlich auf das Haus seiner Ex-Partnerin in Hartl, Steiermark. Die Polizei verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Das heißt: Der Mann muss Abstand zur Ex-Freundin und ihrem Zuhause halten.

Solche Verbote sprechen Polizist:innen österreichweit Tausende Male im Jahr aus. Doch kontrolliert werden können sie bisher noch nicht. Erst wenn ein mutmaßlicher Gefährder das Verbot verletzt, kann die Betroffene die Polizei rufen.

Das soll sich ändern – da sind sich fast alle Parteien einig.

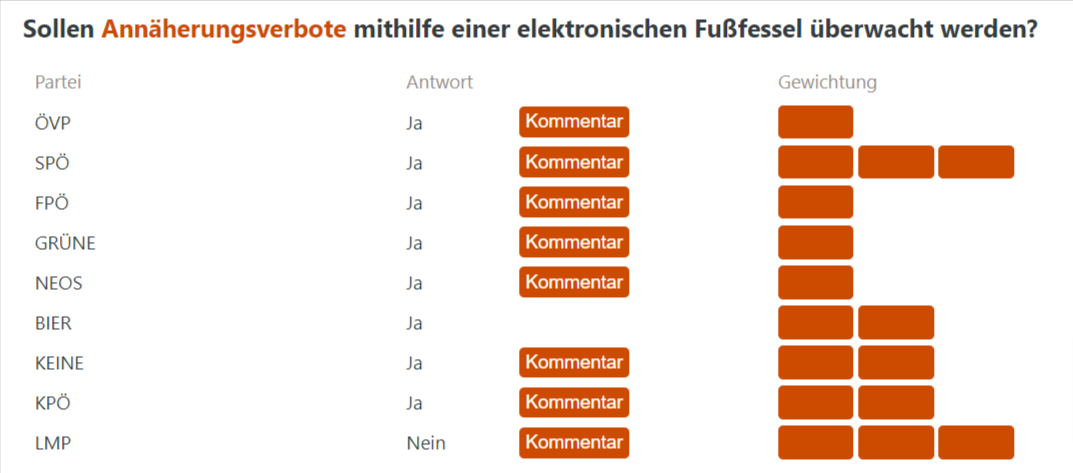

ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, Bier, Keine und die KPÖ antworteten in der Wahlkabine zur Nationalratswahl, dass Betretungs- und Annäherungsverbote elektronisch überwacht werden sollten, etwa mit einer Fußfessel.

Nur die Liste Petrovic lehnt diese Maßnahme ab: „Nein, es braucht nicht immer mehr Überwachung“.

Österreich: Land der Femizide

Österreich ist eines der wenigen Länder, in denen mehr Frauen als Männer ermordet werden. Fast immer sind die Täter:innen männlich, sehr oft die Ehemänner, Partner oder Ex-Freunde.

Femizide – so werden Morde genannt, in denen das Geschlecht der Frau eine Rolle spielt – sind der tragische Höhepunkt von Gewalt, die in Österreich alltäglich ist. Mehr als eine halbe Million Frauen haben in einer aktuellen oder früheren Beziehung körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt.

Polizei müsste auch Opfer tracken

Eine elektronische Überwachung von Betretungs- und Annäherungsverboten soll Gewaltopfer besser schützen, heißt es. Auch, weil die Polizei immer öfter solche Verbote verhängt.

Als Vorbild wird hier immer wieder Spanien genannt. Dort tragen sowohl Opfer als auch Gefährder:in einen GPS-Tracker. Wenn sich Gefährder:innen nähern, schlägt das Band am Arm der Opfer Alarm und verständigt die Polizei.

In der österreichischen Diskussion ist wiederum von einer Fußfessel die Rede, die heute schon als Alternative zur Untersuchungshaft oder zur Gefängnisstrafe eingesetzt wird. Mit einer Fußfessel könnten zwar „Betretungsverbote“ überwacht werden – denn diese beziehen sich etwa auf das Zuhause des Opfers oder die Schule der Kinder – nicht aber ein „Annäherungsverbot“. Dieses zielt darauf ab, dass Täter:innen jederzeit 100 Meter Abstand halten, egal wo sich das Opfer aufhält. Dafür bräuchte es wohl, wie in Spanien, auch einen GPS-Tracker am Körper der Betroffenen.

Fußfesseln gegen Gewalt ohne konkrete Pläne

In den Wahlprogrammen findet sich allerdings von keiner Partei ein konkreter Plan, wie eine solche Überwachung umgesetzt werden könnte. Die SPÖ hat zwar einen Absatz dazu, doch bei welchen Gefährder:innen eine Fußfessel eingesetzt werden und wer diese Entscheidung treffen soll, erklärt sie nicht.

„Durch elektronisches Tracking von Gewalttätern können wir einerseits Frauen bestmöglich vor wiederholter Gewalt schützen und andererseits die Polizei in ihrer täglichen Arbeit unterstützen, da das Überprüfen von Betretungsverboten erleichtert wird“, sagt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner in einem Statement an MOMENT. Sie hat im März dazu einen Entschließungsantrag im Nationalrat eingebracht. Holzleitner forderte die Regierung in diesem Antrag auf, die elektronische Überwachung von verurteilten Gewalttätern zu überprüfen.

Auch Laura Sachslehner, ÖVP-Abgeordnete in Wien, forderte schon Anfang des Jahres Fußfessel für potenzielle Täter. Sie reagierte bis Redaktionsschluss nicht auf mehrfache MOMENT.at-Anfragen für eine genauere Erklärung. Die Überwachung würde helfen, potenzielle Gefahren früh zu erkennen und zu verhindern, heißt es von der ÖVP in der Wahlkabine. FPÖ, Neos und KPÖ beziehen sich konkret auf Wiederholungstäter:innen. Die Grünen wollen Hausarrest mit Fußfessel insgesamt ausweiten, die FPÖ ihn für „Risiko-Asylanten“ einführen.

Gewaltschutz: Fußfesseln dürfen Untersuchungshaft nicht ersetzen

Die Frage, wie eine elektronische Überwachung von Betretungs- und Annäherungsverboten in der Praxis aussehen würde, bleibt offen. Denn klar ist: „Bei jedem Betretungsverbot automatisch eine Fußfessel, das wird nicht gehen“, sagt Alois Birklbauer, Strafrechtsprofessor an der Johannes Kepler Universität in Linz. Eine verfassungsgemäße Umsetzung einer elektronischen Überwachung wäre wohl auf besonders gefährliche Fälle beschränkt. Vermutlich müsste ein Gericht über den Einsatz entscheiden.

Doch bei Hochrisikofällen schützt eine andere Maßnahme als die Fußfessel die Opfer besser: die Untersuchungshaft. Die Fußfessel dürfe U-Haft als Schutzmaßnahme nicht verdrängen, heißt es in einem Statement des Bundesverbands der Gewaltschutzzentren. Im Gegenteil. Untersuchungshaft sollte viel öfter verhängt werden, sagt Julia Brož, Geschäftsführerin der Wiener Frauenhäuser. Eine Fußfessel könnte bei einem kleinen Anteil der Gewalttaten helfen.

Die meisten Betroffenen rufen nie die Polizei

„Es wundert mich nicht, wenn die Parteien das sagen. Es klingt nach einem einfachen Mittel, um Gewalt zu verhindern“, sagt Brož. Aber: Die allermeisten Frauen, die im Frauenhaus Schutz suchen, hatten davor keinen Kontakt zu Polizei oder Justiz.

Bei Femiziden seit 2022 ist das eindeutig. Nur bei fünf Morden an Frauen seither bestand davor überhaupt irgendwann einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Zum Zeitpunkt der Tat war es aber in keinem Fall mehr aufrecht, sagt ein Sprecher des Bundeskriminalamts zu MOMENT. Eine Fußfessel hätte nichts genützt.

„Schnellschuss, der über das Ziel hinausschießt“

Dina Nachbaur, Leiterin der Sozialarbeit beim Verein Neustart, betont, dass die Polizei in vielen Fällen schon ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausspricht, bevor strafrechtlich relevante Gewalt passiert ist. Ein schwerer Eingriff in die Freiheitsrechte – wie eine Fußfessel – scheint in all diesen Fällen nicht rechtfertigbar. In vielen Fällen wäre eine Überwachung dieses Verbots ein „Schnellschuss, der über das Ziel hinausschießt“, sagt Nachbaur.

Seit Ende 2021 müssen sogenannte “Gefährder:innen” eine sechsstündige Beratung absolvieren, zum Beispiel bei Neustart. In der Beratung sollen sie einsehen, dass sie ein Problem haben, sagt Nachbaur. Manche kommen immer wieder.

Gewaltbetroffene lösen sich nicht immer gleich nach Einschreiten der Polizei aus einer gefährlichen Beziehung. Auch das müsste bei einer Überwachungsmaßnahme berücksichtigt werden. Was passiert, wenn sich das Opfer dem Gefährder nähern möchte?

„Frauen werden wahnsinnig beschämt dafür, dass sie in der Beziehung bleiben, dass sie sich vielleicht nicht gleich trennen, dass sie wieder zurückgehen“, sagt Brož von den Wiener Frauenhäusern. Zwischen Untersuchungshaft und Anzeige auf freiem Fuß gäbe es viel Platz für Maßnahmen, zum Beispiel für verstärkte Täterarbeit.

Österreich fehlen Daten, Spanien ist weiter

Das GPS-Tracking mit Armband ist auch in Spanien nicht unumstritten. Eine Befragung von Mitarbeiter:innen im Gewaltschutzbereich aus dem Jahr 2022 ergab, dass sie die Überwachung durchaus kritisch sahen, weil das Tragen der Tracker nicht nur die Täter betrifft, sondern auch die Betroffenen erneut zum Opfer machte. Außerdem würden sie zwar das persönliche Sicherheitsgefühl stärken, nicht aber die tatsächliche Verletzlichkeit verringern.

In Medienberichten äußerten sich Betroffene vielleicht auch deshalb durchaus positiv zu der Maßnahme. In einem älteren Guardian-Artikel sagte eine Frau etwa, ohne den Tracker würde sie sich nicht trauen, nach draußen gehen.

Die Überwachung ist in Spanien in ein System eingebettet, das Risikoanalysen vornimmt und Daten sammelt. Dieses veröffentlicht auch detaillierte Statistiken zu intimer Partnergewalt. In Österreich wird diese nicht einheitlich dokumentiert. Wie viele Fälle von Körperverletzung in einem Jahr etwa auf Gewalt in einer Beziehung zurückzuführen sind, ist nicht ersichtlich.

Zadić sieht Fußfesseln positiv

Auf die Unterschiede im System zwischen Österreich und Spanien bezieht sich auch ein Sprecher des Justizministeriums auf Anfrage von MOMENT. Grundsätzlich sehe Justizministerium Alma Zadić (Grüne) eine Ausweitung der elektronischen Überwachung „dezidiert positiv“.

Die Fachabteilung sei mit den spanischen Behörden in Kontakt. Allerdings brauche es einen breiten, ressortübergreifenden Prozess, um die Maßnahme hierzulande umzusetzen. Dieser steht wohl noch aus. Ein Sprecher für das Innenministerium unter Gerhard Karner (ÖVP) verwies bei der Umsetzung auf die Justiz.

Leistbares Wohnen, Kinderbetreuung und legaler Aufenthalt könnten Gewalt verhindern

„Es ist extrem naiv oder ein bisschen unseriös, wenn man das im Wahlkampf so verkaufen möchte, mit Fußfesseln Tötungsdelikte an Frauen gegen Null bringen zu können“, sagt Nachbaur von Neustart.

Wichtig seien weniger plakative Maßnahmen, welche die Gleichstellung der Geschlechter und die Selbstbestimmung von Frauen fördern. Sitzt eine Frau in der gemeinsamen Wohnung fest, kümmert sich um die Kinder und hat kein eigenes Einkommen, bleibt sie vom Mann abhängig. Das macht eine Trennung schwieriger. Was es also auch im Gewaltschutz braucht, ist leistbares Wohnen, Kinderbetreuung. Und ein sicheres Aufenthaltsrecht für nicht-österreichische Frauen, fügt Brož von den Wiener Frauenhäusern hinzu.

Ob hingegen die Fußfessel also wirklich viel am Problem ändern würde, ist zumindest zweifelhaft. Andere Maßnahmen fänden Expert:innen wichtiger. Im Wahlkampf sind sie aber kein Thema. Präventionsarbeit ist komplex, bringt eben keine schnellen Ergebnisse, die sich Parteien auf die Fahne schreiben können. Aber sie würde eben Ergebnisse bringen. “Dann wäre die Situation in 20 Jahren anders. Und diese Vision brauchen wir“, sagt Brož.

Dieser Beitrag wurde am 19.09.2024 auf moment.at unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 veröffentlicht. Diese Lizenz ermöglicht den Nutzer*innen eine freie Bearbeitung, Weiterverwendung, Vervielfältigung und Verbreitung der textlichen Inhalte unter Namensnennung der Urheberin/des Urhebers sowie unter gleichen Bedingungen.